ルックスへのこだわりが疲弊カルチャーに!?

ビューティー・バーンアウト症候群

Published on 7/24/2025

アメリカで2024年後半から徐々に指摘されるようになったのが、女性、及び一部のLGBTQコミュニティがルックスにこだわるあまり、

それが時間や金銭を奪うだけでなく、精神的ストレスとなって生活全般を疲弊させるビューティー・バーンアウト症候群になりつつあるという社会現象。

アメリカは「ルックスが良い人の方が、収入が平均で30%高い」というようにルックス至上主義が数値的なデータで示されてきた社会でしたが、

事実、ルックスが良ければ、人が話を聞いてくれる、物やプロジェクト、そして自分自身を売り込めるのは言うまでもないこと。

ビューティー・バーンアウト症候群は、生まれ持ったルックスに恵まれない人から、恵まれていても自分に自信が持てない人々までもを巻き込んで、

美しさが自分の人生に幸福をもたらすという固定観念、見栄や自尊心、自己顕示欲に駆られながら、

過度な努力を強いることでパーソナル・ベストよりも、世間一般で認識されるベスト・ルッキングを目指す状況下で生まれたもの。

そんな女性達がBotoxやヒアルロン酸注入、最新のレーザー施術、少し前に流行った糸リフト等に走った結果、

米国の非外科的な審美処置の件数は2019年〜2023年で58%増加。

加えてレッドライト・セラピー、マイクロカレント、アイライン・タトゥー、まつ毛パーマ、脱毛、歯のホワイトニングや矯正など、多岐に渡る

美容施術の必要性と効果が メディア&SNSで大きく取り沙汰されたことから、若い世代には「少しでも手を抜くと不完全に見える恐怖」、

40代以降では「自分もやらないと、外観の老化が早まって 周囲に取り残される焦りや強迫観念」として広がった結果、”美容の燃え尽き症候群”が表面化。

それが社会や経済の動向と絡み合い、「抜け出せない状況に達した」と言われるのが現段階なのだった。

実は手が掛かる…”ノーメイク・メイク”に代表されるハイメンテナンス化

ビューティー・バーンアウト症候群は、過食嘔吐などの食障害同様に精神面での影響が

大きいと言われ、真面目で、きちんとした性格の人ほど陥り易いと言われるもの。

時間と手かが掛かるスキンケア・ルーティーンやメークアップ・ルーティーン、食事やサプリメント摂取で厳しいルールを押し付ける一方で、

そのルーティーンが崩れたり、サボり癖が付くことで、「自分のルックスが劣化する」、「自信をもってアピールできる自分ではなくなる」という恐れを抱く傾向が顕著。

加えて自分より明らかにルックスが劣る人々が、美容やアンチエイジングに無関心な様子を反面教師にしたり、時に蔑んだりして、

そこから得る優越感を励みにする傾向も顕著。中には美容全般にどれだけ手間、お金、時間が掛けているかを 経済的ステータスと捉え それによって富裕層アピールするのもありがちな傾向。

しかし昨今のインフレの影響もあって、昨年1年間だけでスキンケア製品の価格は9%アップ。加えてサプリメント、美容施術、メークアップなど全てが値上がりしたのがパンデミック終了後の過去3年。

そのため大金持ちでない限りは、バーンアウト症候群を自覚するきっかけになるのは、ビューティー・バジェットが嵩んで、生活にゆとりが無くなってくること。

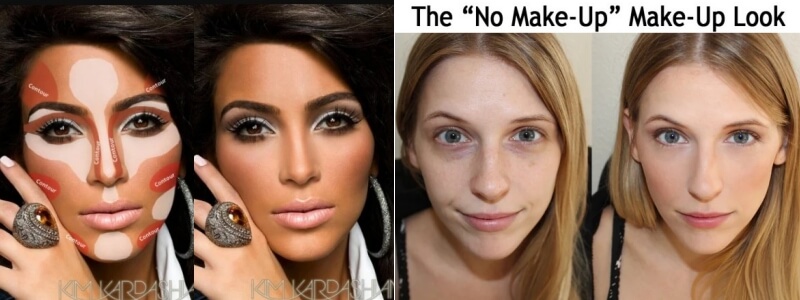

そんな中で、浮上してきたビューティー・トレンドが「ノーメイクアップ・メーク」。

これは「素肌に見せるメーク」であると同時に、素肌が美しく保たれているからこそ実現できるメーク。

このトレンドは 「手間を掛けていても、手間要らずに見せなければならない」という、時代を超えてアピールする 不滅の美容イデオロギーと見事にマッチした結果、

多くの人々がシワ&シミを含む素肌の欠点を、メークではなく、ボトックス、ヒアルロン酸、レーザー施術等で補い、

日頃より高額なスキンケアや、手が掛かるルーティーンを実践するようになったのは、プロダクトや施術の売り上げには反映されていても、

これを実践する人々はあまり認めたがらない状況。

その結果、サロンにはボトックスやヒアルロン酸のアポイントメントが20代から寄せられるようになり、スキンケアプロダクトやファンデーションを使い終わる前に買い替えるので、

中古販売のウェブサイトには使い掛けのスキンケアやメーク用品の出品が急増。

「素肌に見せるためのハイメンテナンス・ビューティー」が世代を問わず浸透したのだった。

とは言っても、キム・カーダシアンがパンデミック前に流行らせたコントアー・メークのような「塗ってごまかすビューティー」より遥かにハードルが高いのが「ノーメイクアップ・メーク」。

美肌サプリを飲んだり、毛穴ケアをしたり、ナチュラルでフサフサな眉を演出する一方で、老化をもたらす紫外線を防ぐための

サンブロックが顔、デコルテだけでなく、髪の毛や、手の甲、唇等にも必要になり、しかも世の中はエシカル・ブーム。

動物実験を行ったり、製品の原料や容器が環境に悪影響をもたらすプロダクトを使用するのはご法度。

さらには一度体内に蓄積されると除去できない鉛などの金属やナノ・プラスティックが混入しないプロダクトを選ぶ必要性等、

毎日のケアだけでなく、製品選びのハードルも高くなった結果、「疲れ果てているけれど、止める訳には行かない」という意識を持つビューティー・コンシャスが

どんどん増えているのだった。

症候群のピークは2026年、その後は?

ビューティー・バーンアウト症候群は、パンデミック中にZOOMでのみコミュニケートするうちに、ビューティー・フィルターを使用する人々が増えたことに

端を発したと言われ、デジタルの力で美化された自分を実生活でも求める意識が高まったという声があるのと同時に、

ロックダウン中にヘアダイもボトックス注射も受けられない時期にセルフケアをしていた人々が、いざサロンが営業を再開して以来、

プロの施術の効果を実感して、お金を惜しまなくなったという指摘もあるけれど、そのせいもあってパンデミック以降、大きく御値段がアップしたのがビューティー施術。

またその直後に大ヒットした映画「バービー」によって、映画本来のメッセージとは無関係に、ピンクを着用し細いウエスト、ブロンドヘアが美のスタンダードとして再浮上。

オゼンピック・ブームのお膳立てになったと言われるのだった。

その一方で、アメリカでは人工中絶の合憲が覆されり、MeTooムーブメントで有罪判決を受けたはずのハーヴィー・ワインスティンの判決が取り消される等、

女性の社会的地位が再び不安定になってきたところに、女性に対してルックス至上主義を押し付けるトランプ政権が誕生。2025年には、

”マーラゴ・フェイス”が美容整形のトップ・トレンドになり、女性達は 本音レベルではそれに反発しながらも、不安定な時代に自分のルックスをコントロールして、

「出来る限り人生を有利に運びたい」というメンタリティが強くなっていると言われるのが現在。

SNSインフルエンサーの世界でも、ファッションよりもずっと数字が取れるのがビューティーとあって、ビューティー系のコンテンツ・クリエイターは増え続け、

それに連れてビューワー数が増え、ビューティー・トレンドも数多く生まれるというエスカレート状態が続いてきたのが過去2〜3年。

流行ったものが 廃れるのは世の中のサイクルであるけれど、マーケティング会社の分析では

世の中のビューティー・オブセッションがピークを迎えるのは2026年。

それ以降は、美容に手を掛けなくなるというよりも、数多くの施術やスキンケア、サプリメントの中から、

本当に自分に必要なものだけを冷静にチョイスする、もしくは経済的、時間的、労力的な理由からそうせざるを得ない状況になって、

バーンアウト症候群が沈静化するというのが予測されるシナリオ。一部には、AIが体質、肌質を正確に分析するパーソナライズ・サイエンスによって

必要な施術やサプリメント、スキンケアのみを取り入れるようになるとの予測も聞かれるのだった。

既に富裕層の女性の間では、せっかく行った豊胸手術を、大金を投じてナチュラルにサイズダウンするのがトレンドが始まっており、

理由として「胸が大きいと太って見える」、」「将来的な皮膚や胸筋の負担を減らす」等が挙げられているけれど、

最大の理由と言われるのが「自分の体型を最も美しく見せるバスト・サイズにするため」。

すなわち「胸が大きい方がセクシー」、「男性にアピールする」といった世の中の価値観に踊らされて描いた理想像から冷めて、

自分本位の美を追求し始めた兆候とも捉えられ、それこそがビューティー・バーンアウト症候群が去った後の社会現象になると見込まれるのだった。

|

|

|

|

|

★ Q&ADV 書籍出版のお知らせ ★

当社に頂戴した商品のレビュー、コーナーへのご感想、Q&ADVへのご相談を含む 全てのEメールは、 匿名にて当社のコンテンツ(コラムや 当社が関わる雑誌記事等の出版物)として使用される場合がございます。 掲載をご希望でない場合は、メールにその旨ご記入をお願いいたします。 Q&ADVのご相談については掲載を前提に頂いたものと自動的に判断されます。 掲載されない形でのご相談はプライベート・セッションへのお申込みをお勧めいたします。 一度掲載されたコンテンツは、当社の編集作業を経た当社がコピーライトを所有するコンテンツと見なされますので、 その使用に関するクレームへの対応はご遠慮させて頂きます。

Copyright © Yoko Akiyama & Cube New York Inc. 2024.